如何通过健康照明设计改善写字楼办公员工的情绪状态

更新日期:

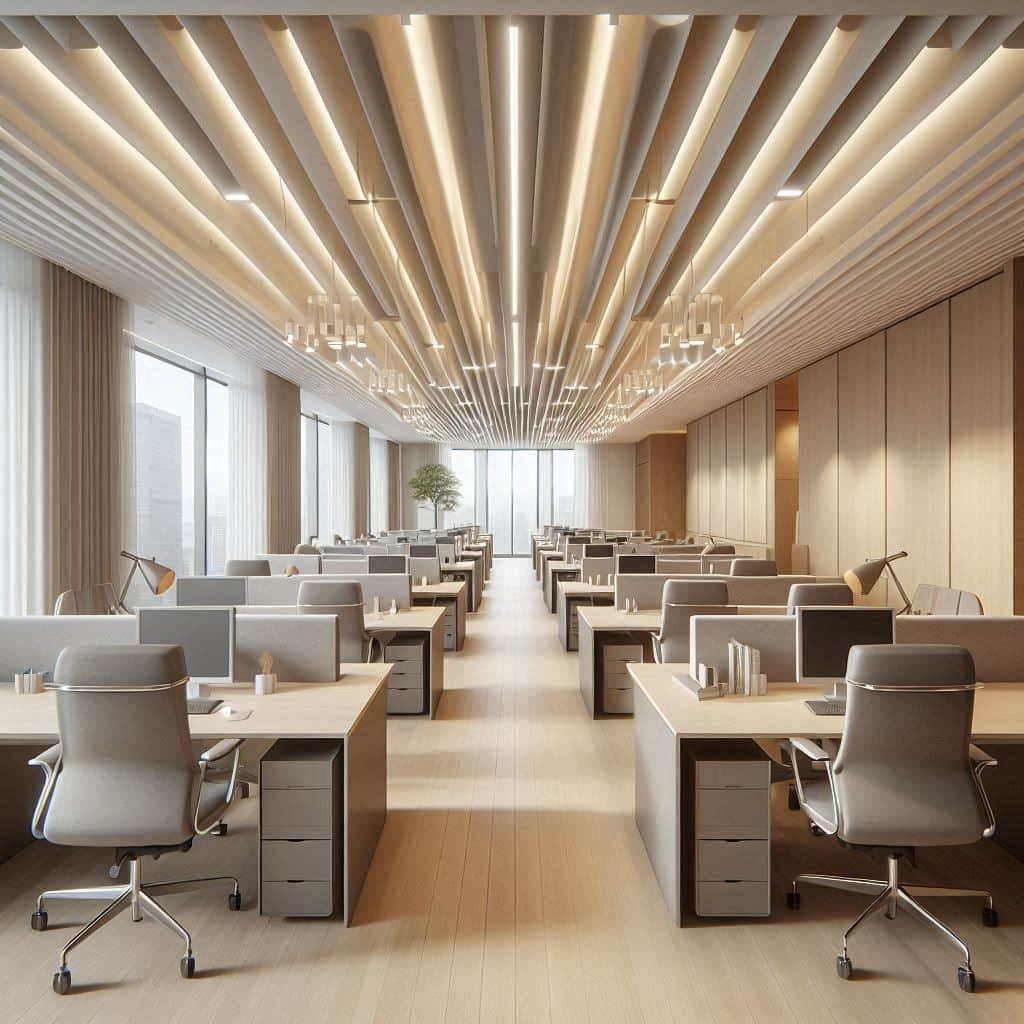

在现代办公环境中,员工的情绪状态直接影响工作效率和团队协作质量。研究表明,照明设计作为空间规划的重要环节,能够显著影响人的心理和生理状态。合理的灯光布局不仅能减少视觉疲劳,还能调节情绪,甚至提升创造力。因此,如何利用科学的光环境优化办公体验,成为企业管理者关注的焦点。

自然光是提升情绪的最佳光源。人体生物钟对日光变化极为敏感,充足的自然光照能促进血清素分泌,帮助保持清醒和愉悦感。在类似中国电子(无锡)数字芯谷这样的现代化办公楼中,设计师可通过大面积落地窗或开放式天井引入自然光,同时搭配智能遮阳系统,避免直射眩光。对于采光不足的区域,可选用色温接近日光的LED灯具(5000K-6500K),模拟自然光的动态变化,缓解封闭空间带来的压抑感。

色温的精准调控是情绪管理的关键。冷白光(4000K以上)适合需要高度集中的工作场景,而暖黄光(2700K-3000K)则适用于休息区或会议室,营造放松氛围。分层照明设计能实现灵活切换,例如在开放式办公区设置可调色温的筒灯,配合任务灯满足个性化需求。实验显示,午后将灯光调整为中性色温(3500K-4000K)可有效缓解员工的午后倦怠期。

避免频闪和眩光是健康照明的基础要求。低质量的LED驱动电源可能导致肉眼难以察觉的频闪,长期接触会引发头痛和焦虑。建议选择无频闪认证的灯具,并通过漫反射照明(如使用灯槽或柔光膜)降低屏幕反光。此外,工作台面的照度应维持在500-750勒克斯,与周围环境亮度比不超过3:1,以减少瞳孔频繁调节造成的疲劳。

动态照明系统能模拟自然节律。通过智能控制系统,可让灯光在一天中自动调节亮度和色温,例如早晨偏冷色调激发活力,傍晚逐渐转为暖色调促进褪黑素分泌。这种设计尤其适合轮班制团队,能帮助调节生物钟紊乱。部分企业还在茶水间安装色彩可变的情景灯,员工可通过手机APP选择舒缓的蓝绿色或活力的橙红色,实现短暂的情绪重置。

局部照明的人性化设计同样重要。为每个工位配备独立调光旋钮,让员工根据任务类型和个人偏好调整光线。研究发现,给予照明自主权能增强员工的控制感和归属感。在财务、设计等需要精细操作的部门,可增设聚焦照明;而在创意部门,点缀少量装饰性灯光(如柔和的壁灯)能刺激灵感发散。

绿植与灯光的协同效应不可忽视。在照明区域布置绿萝、龟背竹等耐阴植物,既能吸收电子设备散发的热量,其自然形态在漫射光下的投影还能形成柔和的视觉缓冲。这种生态化设计已被证实能降低15%的压力激素水平。若条件允许,可在中庭设置垂直绿化墙配合顶部采光,打造微型生物圈。

实施健康照明需兼顾经济性与可持续性。选择高光效LED灯具虽然初期成本较高,但寿命长达5万小时以上,配合运动传感器实现人走灯灭,长期来看反而降低能耗。某科技园区改造案例显示,科学的照明升级使员工满意度提升23%,年用电量减少18%,证明情绪效益与节能目标可以并行不悖。

从本质上看,办公照明已从单纯的功能需求演变为心理健康干预工具。当员工作业环境的光线符合人体工程学原理时,不仅错误率会下降,团队沟通效率也会显著改善。这提醒企业管理者:一盏灯的價值,远不止于驱散黑暗那么简单。